グリア細胞の脳機能への役割とその破綻がもたらす神経精神疾患の病態解明

髄鞘を形成するオリゴデンドロサイトと高次脳機能の関係脳は灰白質と白質で構成されています。白質は髄鞘化された軸索によって形成され、脳領域間をつなぐケーブルとしての役割を担っています。また、活動電位の伝搬速度を調節し、神経活動依存的な髄鞘化を介して高次脳機能に寄与しています。この白質の機能は、グリア細胞の一種であるオリゴデンドロサイトとその前駆細胞によって支えられています。

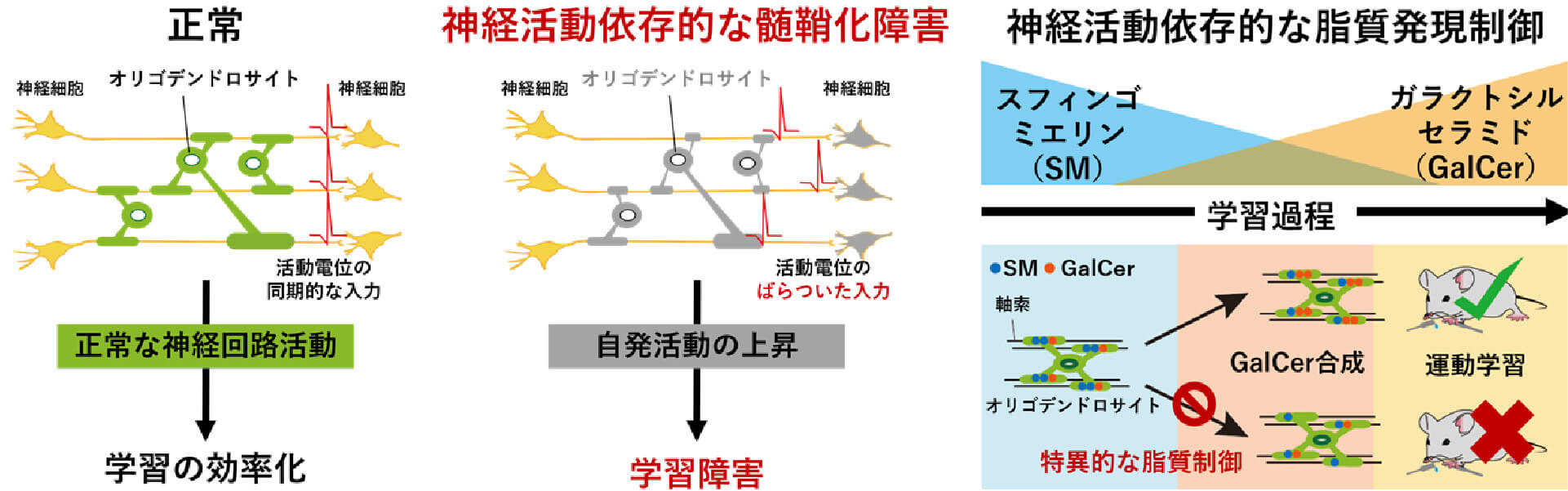

私たちはこれまで、2光子顕微鏡および細胞外記録法を用いた研究により、神経活動依存的な髄鞘化が障害されたマウスモデルでは、活動電位伝搬のばらつき(時間的分散)が増加することを確認しました。この増加が神経細胞の自発活動を上昇させ、結果として運動学習障害を引き起こすことを明らかにしました(左図)。さらに、光遺伝学的手法を用いることで、神経回路レベルで時間的分散を補正することによって、運動学習が改善されることを実証しています(Kato et al., Glia, 2020)。

また、2光子顕微鏡と質量分析顕微鏡を組み合わせた解析を通じて、学習における重要な神経回路活動の分子基盤として脂質代謝に着目し、オリゴデンドロサイト特異的な代謝制御による神経回路活動の操作が可能であることを示しました(右図: Kato et al., Glia, 2023)。さらに、アルツハイマー型認知症の病態において、オリゴデンドロサイトのカルシウム活動変容が、認知機能低下に先行することを確認しています(Yoshida, Kato et al., Front Cell Neurosci, 2023)。

今後は、神経精神疾患や加齢に伴うオリゴデンドロサイトなどの脂質代謝障害が、高次脳機能の基盤である神経回路活動に与える影響を解明していきます。そのために、ホログラフィック顕微鏡(Okada, Kato et al., Sci Adv, 2021; Kato et al., J Vis Exp, 2022)を含む最新技術を活用し、細胞レベルでの形態・機能・分子情報の統合的な解析を進めていきます。

子どものてんかん・発達障害の脳病態理解、そして治療開発へ

小児精神神経疾患モデル動物の生体イメージングによる疾患脳神経回路の解明私たちの身体は生まれてから大人になるまで大きく成長します。そして、心も乳幼児期から青年期を経て成熟し、知能と社会性、制御力を獲得します。心の発達は経験の積み重ねで洗練されるものであり、脳機能の発達を伴います。脳機能の発現には神経回路におけるシグナル伝達の中心的役割を担う神経細胞、加えて、神経シグナルの伝導と伝達の調整や脳内環境の維持を担うグリア細胞の両方が関係しています。精神の発達に経験といった環境因子が作用することが知られていますが、近年の遺伝子解析によって神経細胞やグリア細胞の機能にかかわる遺伝子の変異が精神発達に影響を及ぼすこともわかっています。

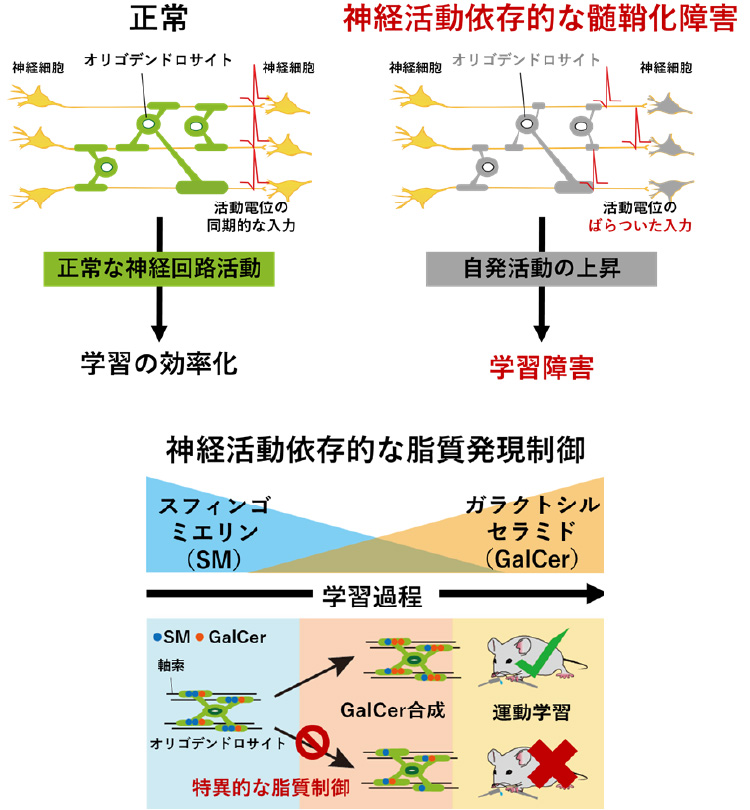

難治なてんかんと発達障害を特徴とする小児精神神経疾患のドラベ症候群は電位依存性ナトリウムチャネルNav1.1をコードする

今後、遺伝子変異マウスについて、病態形成に関わる脳領域の詳細や症状に伴った神経細胞とグリア細胞の機能的形態的変化を生体イメージング技術を用いて解析し、その成果を足がかりに治療開発を目指します。

網膜神経回路の解明を通じた医療への貢献

網膜の神経ならびにその回路機能の理解を通じて、神経系に関わる疾患や医療分野に貢献することを目標に研究を行っています。現在は、mGluR6受容体の発現メカニズム、運動方向検出に関わる神経回路、及び細胞外ATPによる視覚情報伝達機構、を明らかにすることを主なテーマとし、研究を進めています。

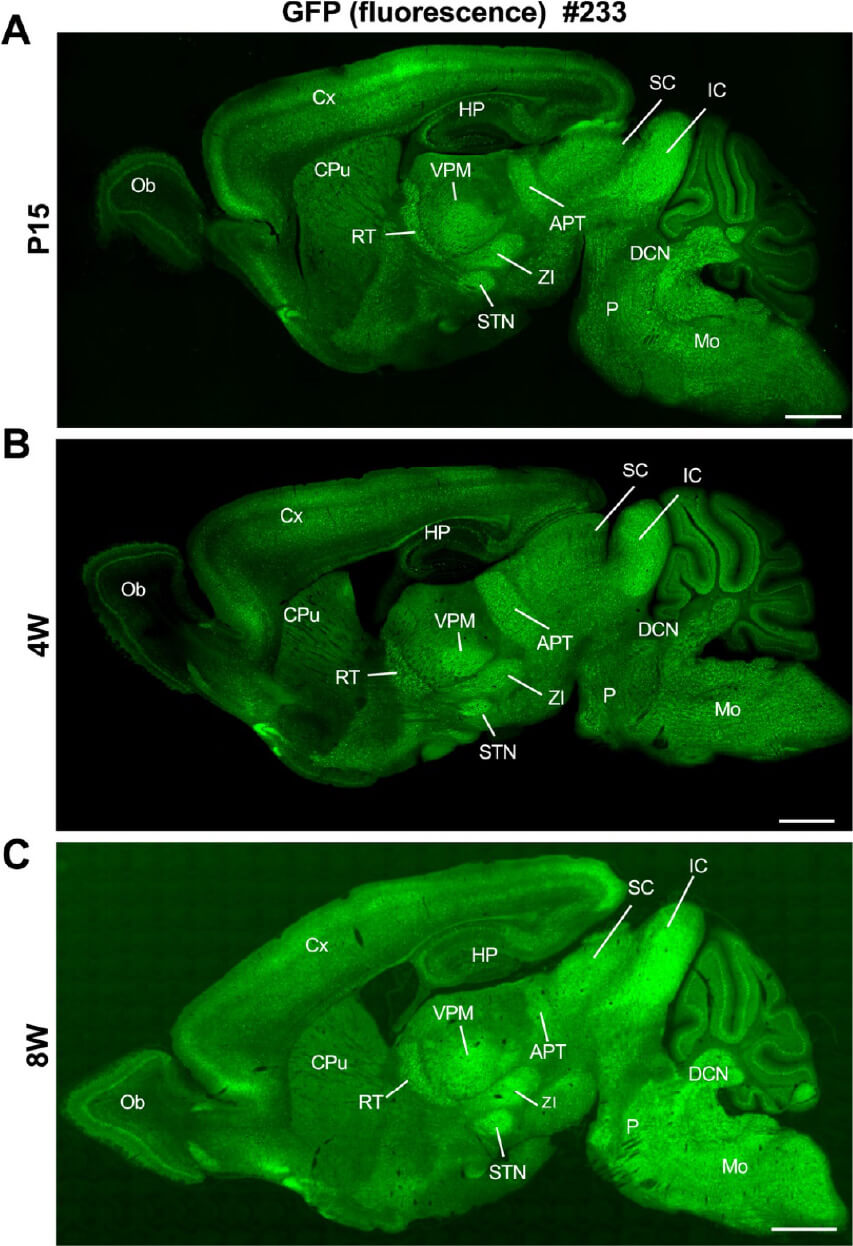

網膜の光受容機構には暗くなった時に活性化されるOFF経路と明るくなったときに活性化されるON経路の二つの経路があります(左図: Kaneda, J Nippon Med Sch, 2013)。錐体視細胞では、視覚情報はシナプス結合レベルでON経路とOFF経路に分解されます(右図)。私たちは「代謝調節型グルタミン酸受容体mGluR6がON双極細胞の末端に集積してON経路形成を誘導する」と仮定して研究を進めており、これまでにmGluR6のC末端側細胞内ドメインにこの受容体の細胞膜への輸送制御に関わるモチーフ配列があることを報告しています(Rai et al., J Neurochem, 2021; Shimohata et al., Mol Cell Neurosci, 2023)。現在、他ドメインにもON経路形成に関わるモチーフがあると考え、タンパク質相互作用解析やイメージング技術を用いて解析しています。

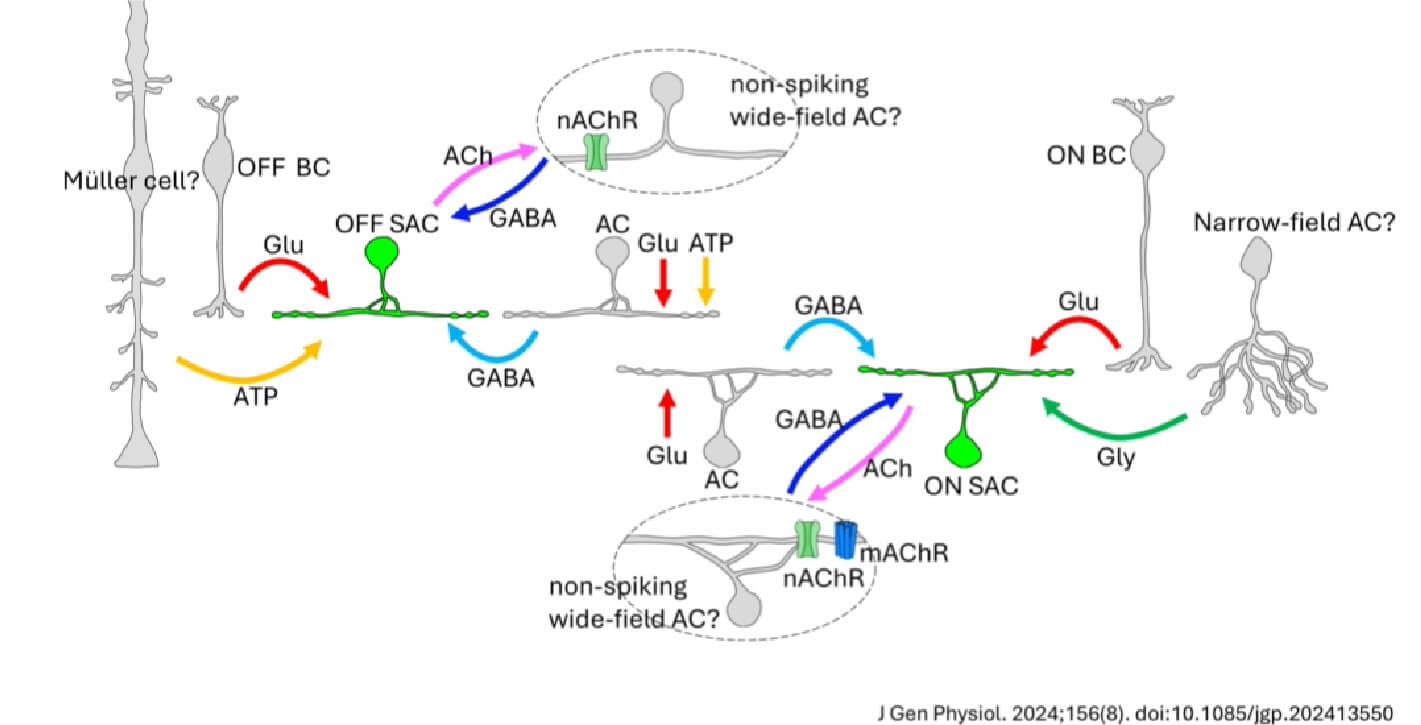

網網膜には、特定の方向に動く視覚刺激に対して強く応答し、活動電位を発生させる方向選択性神経節細胞が存在します。この方向選択性の形成には、スターバーストアマクリン細胞が主要な役割を果たしていることが知られています。スターバーストアマクリン細胞にはON型とOFF型の2種類があり、このうちOFF型は解剖学的なアプローチの難しさから不明な点が多く、従来はON型と同様の生理学的特性を持つと考えられていました。私たちはこれまでに、ATP、グリシン、及びアセチルコリンの受容などにおいてON型との違いを報告してきました(図: Kaneda et al., Eur J Neurosci, 2008; Ishii et al., J Physiol, 2014; Ishii et al., J Neurophysiol, 2017; Gangi et al., J Gen Physiol, 2024)。今後はさらに、スターバーストアマクリン細胞周辺の神経回路およびその形成メカニズムを解明することで、運動方向検出に関わる神経回路の理解をさらに深めることを目指します。

近年、緑内障や加齢黄斑変性といった失明の主要因となる疾患において、眼内のATP濃度が増加することが報告されています。私達はこれまでに、網膜内のATP受容体の分布や機能(Dilip et al., J Mol Histol, 2013; Ishii et al., J Neurophysiol, 2017; Maruyama et al., FEBS Open Bio, 2022)、および視覚情報伝達への関与(Kaneda et al., Eur J Neurosci, 2008; Ichinohe et al., Neurosci Res, 2017)について報告してきましたが、網膜内におけるATPの生理学的な役割は、まだほとんど明らかになっていません。そのため、ATPの放出や伝達の仕組み、さらにはATPによって伝達される視覚情報の詳細を明らかにすることで、眼疾患の新たな治療法の開発や患者のQOL向上に貢献することを目標として研究を進めています。